— 瑠璃花をブルーと呼ぶことへの指摘を整理する —

SNS上で、

私が管理名として扱っている「瑠璃花」を「ブルー」と表現していることについて、

- ブルーではない

- 紫紺は遺伝“様式”を指す

- だから紫紺の範囲を出ないものは、すべて紫紺である

といった意見を見かけました。

一見すると学術的な主張のようにも見えますが、

用語の使い方や論理の組み立てを確認すると、成立していない部分が多い

というのが私の考えです。

本記事では、その点を整理します。

① 「遺伝様式」という言葉の使い方について

まず確認しておきたいのは、

遺伝“様式”という言葉が、本来どのような概念を指すのかという点です。

生物学における遺伝様式とは、

- 優性・劣性

- 伴性遺伝

- 多因子遺伝(ポリジーン)

など、形質がどのようなパターンで次世代に伝わるかを示す用語です。

したがって、

- 色名

- 見た目の印象

- 表現型の呼称

といったものは、遺伝様式そのものではありません。

▶ 「紫紺=遺伝様式」とする前提は、用語的に成立していません。

② ニジイロクワガタの色は「構造色」

ニジイロクワガタの色は、

色素ではなく、クチクラの多層構造によって生じる構造色です。

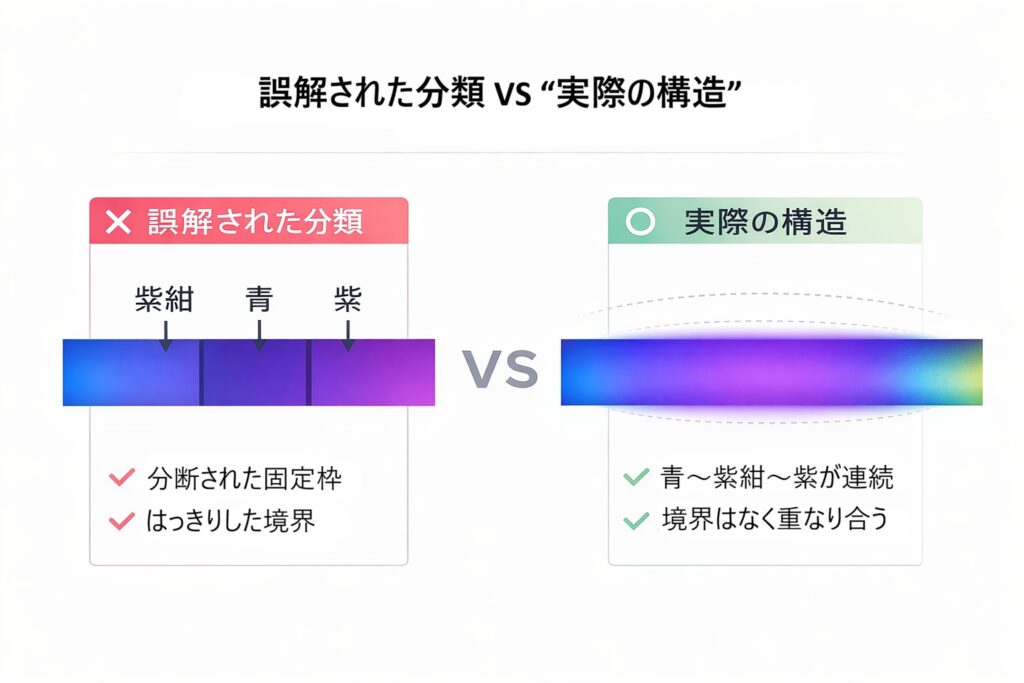

構造色では、

- 層間隔

- 配列密度

- 構造の乱れ

- 光源や観察角度

などの条件によって、反射波長が連続的に変化します。

このため、

- 青

- 紫

- 紫紺

- 青寄り

- 紫寄り

といった明確な境界線は本質的に存在しません。

③ 「範囲内を出ない=すべて紫紺」は説明になっていない

見かけた主張では、

- 紫紺は遺伝様式

- 紫紺の範囲を出ないものは、すべて紫紺

とされています。

しかしこれは実際には、

「紫紺」という言葉の定義を広く取り、その範囲に収まるものをすべて紫紺と呼ぶ

という、分類ルールの宣言に過ぎません。

▶ 遺伝の説明でも、色の成り立ちの説明でもない

という点を押さえておく必要があります。

④ 遺伝するのは「色」ではなく「傾向」

では、なぜ「紫紺ばかり出るライン」が存在するように見えるのでしょうか。

これは、

- 紫紺という“色そのもの”が遺伝している

のではなく、 - クチクラ構造が短波長寄りに形成されやすい

- 構造の乱れが入りにくい

といった形成傾向が、

複数遺伝子と環境要因の組み合わせによって受け継がれている

と考える方が自然です。

これは、いわゆる

量的形質(連続量的な性質)の振る舞いに近く、

- 固定形質

- 単一の遺伝様式

とは異なる現象です。

⑤ 瑠璃花を「ブルー系」と表現する理由

私が瑠璃花を「ブルー」と表現しているのは、

観察角度が変わっても

青の印象が前面に現れやすい

という、見え方の傾向を説明するためです。

なお、写真の個体は、斜めから見ると紫寄りの印象が強く現れる角度があります。

こうした前提を踏まえたうえで、瑠璃花は、

観察角度が変わっても、比較的ブルーの印象が前面に残りやすい個体を中心に選別しています。

これは、

「ブルーで固定されている」

「必ず青になる」

という主張ではありません。

累代したうえでもブルー寄りの個体が出現していることは確認していますが、

それを「固定」や「保証」として表現する意図はありません。

あくまで、観察結果に基づく便宜的な呼称という位置づけです。

⑥ まとめ

整理すると、次のようになります。

✖ 紫紺は遺伝様式ではない

✖ 「範囲内を出ない=すべて紫紺」は遺伝の説明になっていない

◯ 遺伝しうるのは「構造形成の傾向」

◯ 色の呼称は、観察上の便宜的な表現に過ぎない

「ブルーか、紫紺か」という言葉の問題というよりも、

構造色という前提をどこまで共有できているか

という点が、議論のズレを生んでいるように感じています。

*本記事は、特定の個人を批判することを目的としたものではなく、

用語と考え方の整理を目的としています。

▼ 本記事で扱った「色」「固定」「遺伝様式」という言葉は、

生物学・物理学の文脈では慎重な使い分けが求められます。

以下に挙げる文献は、

構造色や多因子的・連続的な表現型を理解するための基礎資料です。

本記事の内容と照らし合わせながら、

各自の視点で検討していただければと思います。