― ニジイロクワガタの色を「構造色」として見る ―

前回の記事では、

青紋が「固定形質」「潜性遺伝」と説明されることへの違和感について触れました。

今回は、その前提となるニジイロクワガタの色そのものを、

もう一段引いた視点から整理してみます。

ニジイロクワガタの色は「色素」ではない

まず大切な点として、ニジイロクワガタの上翅の色は、

赤や青の色素が塗られているのではなく、

光の反射の仕方によって見えている色

だと考えられています。

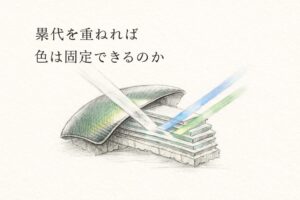

上翅の内部には、非常に薄いクチクラ層が何層も重なった構造があり、

そこに光が当たることで、

反射

干渉

といった現象が起こります。

この結果、特定の波長の光が強調され、

私たちには「青」「緑」「紫紺」といった色として見えます。

これが、いわゆる構造色です。

構造色の特徴は「連続的」であること

構造色の大きな特徴は、

色が「ある/ない」で切り分けられない

という点です。

クチクラ層の、

厚みがほんのわずかに違う

層の間隔が少し変わる

配列の揃い方に乱れが入る

それだけで、反射される光の中心波長は簡単にずれてしまいます。

そのため、

青に見える個体

青緑に見える個体

紫寄りに見える個体

が、連続的に存在します。

「同じ親なのに色が違う」理由

同腹から生まれた個体でも、色味が揃わないことは珍しくありません。

これは、

遺伝的に近い組み合わせでも、

構造の形成過程が完全に同じになるとは限らない

からです。

蛹期から羽化、そして上翅が硬化するまでの間に、

温度

湿度

硬化の速度

微細な成長差

といった要因が重なり、クチクラの層構造にわずかな差が生じます。

その差が、最終的な色の違いとして現れます。

「青が出なかった」は失敗ではない

ここで、よくある捉え方に触れてみます。

青紋 × ブルー系

→ 生まれた個体はすべてグリーンだった

このような結果に対して、

「ブルー系側に混ざっていたグリーンの血が表に出たのだろう」

と説明される場面を見かけることがあります。

構造色という前提に立つと、

こうした説明を使わなくても、

現象を捉えられる場合があります

(もちろん、系統の背景が影響する可能性を否定するものではありません)。

実際には、

青方向に寄る構造が、今回は十分に揃わなかった

反射の中心が、たまたま緑付近に落ちた

それだけの可能性も、十分に考えられます。

つまり、

青が出なかった

= 何かが「消えた」

と考えるよりも、

今回は

青に見える条件が成立しなかった

と捉える方が、

構造色としては自然です。

固定という言葉が当てはまりにくい理由

構造色の性質を踏まえると、

固定できる

固定されている

という言葉は、どうしても慎重に使う必要があります。

なぜなら、

色は連続的に変化し

境界がはっきりせず

条件によって揺れ動く

からです。

この前提を知らずに、

青は潜性

青紋は固定

と整理してしまうと、後から観察結果とのズレが生じやすくなります。

見え方は「結果」であって「原因」ではない

もう一つ大切な点があります。

私たちが見ている「色」は、原因そのものではなく、

構造形成の結果です。

そのため、

青いから青の遺伝子

緑だから緑の血

と考えるよりも、

どんな構造が

どのように形成された結果、そう見えたのか

と考える方が、現象に近づけます。

ここまでの整理

ここまでをまとめると、

ニジイロクワガタの色は構造色

構造色は連続的に変化する

同腹でも色が揃わないのは自然

青が出ないこと自体は異常ではない

ということになります。

この前提に立つと、青紋という現象も、

また別の見え方ができそうです。

次回予告

次回は、

ニジイロクワガタの「固定」は何を指しているのか?

という点について、

管理固定・傾向固定・見かけ固定という整理を用いながら、

一度立ち止まって考えてみます。

そのうえで次の記事では、

青紋が「固定」ではないにもかかわらず、

なぜ安定して見えるのかについて、

「安定した起点」という視点から整理していく予定です。